本课程录像回放

1405年,朱棣将北平改名北京。1416年,朱棣公布迁都的想法,隔年开始大规模营建北京,1420年完工,1421年迁都北京。

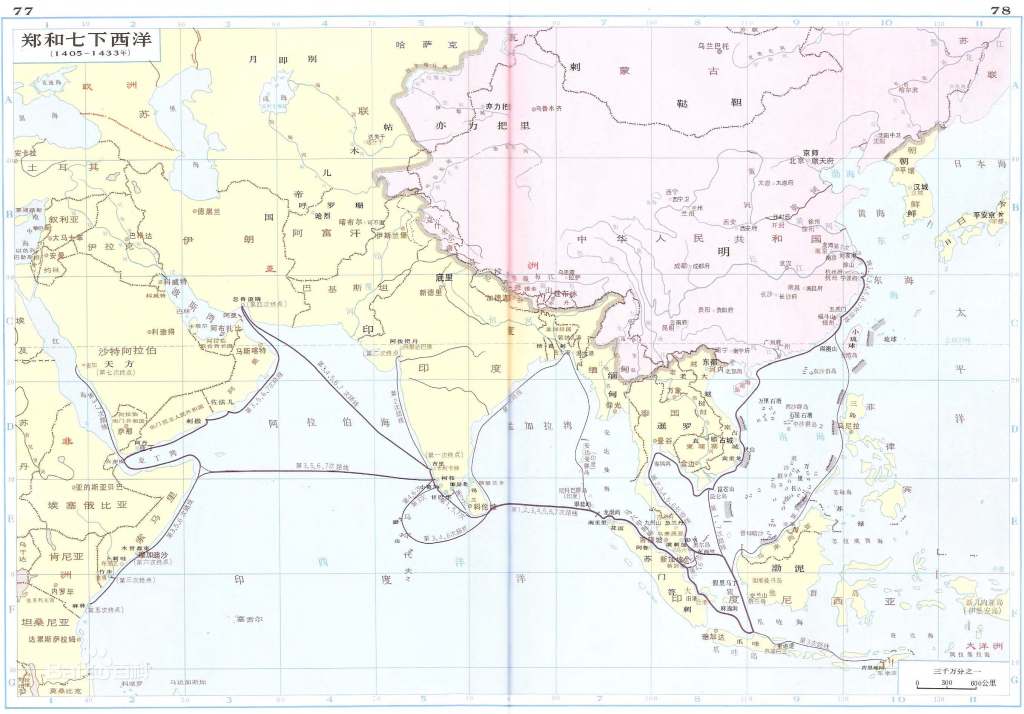

郑和下西洋

郑和下西洋是明代永乐、宣德年间的一场海上远航活动,首次航行始于永乐三年(1405年),末次航行结束于宣德八年(1433年),共计七次。在七次航行中,三宝太监郑和率领船队从南京出发,在江苏太仓的刘家港集结,远航西太平洋和印度洋,拜访了30多个国家和地区,其中包括爪哇、苏门答腊、苏禄、彭亨、真腊、古里、暹罗、榜葛剌、阿丹、天方、左法尔、忽鲁谟斯、木骨都束等地,已知最远到达东非、红海。

郑和下西洋是中国古代规模最大、船只和海员最多、时间最久的海上航行,也是15世纪末欧洲的地理大发现的航行以前世界历史上规模最大的一系列海上探险。然而,关于郑和船队的航海目的、航行范围等史实以及对七次航行的评价,仍存在争议。

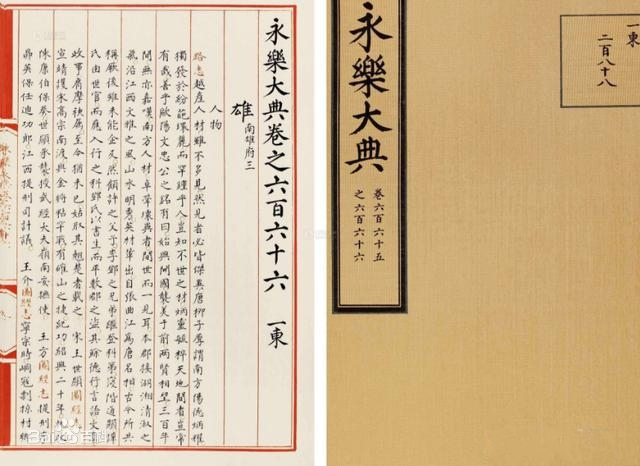

永乐大典

《永乐大典》是明永乐年间由明成祖朱棣先后命解缙、姚广孝等主持编纂的一部集中国古代典籍于大成的类书。全书22,877卷(目录60卷,共计22937卷),11095册,约3.7亿字,汇集了古今图书七八千种。

永乐元年(1403年),朱棣决心修一部巨著彰显国威,造福万代。最初令解缙主持编纂(规模147人),一年后修成《文献大成》,但朱棣亲阅后甚为不满,钦点姚广孝担任监修 ,同时编纂队伍扩大到了2196人(累计达3000多人),于永乐五年(1407年)定稿, 朱棣亲自作序并赐名《永乐大典》。全书于永乐六年(1408年)才抄写完毕。

《永乐大典》正本尚未确定是否存在永陵,但大典副本却惨遭浩劫,大多毁于火灾和战乱,也有相当一部分被后人以修书之名窃走,现今仅存800余卷且散落于世界。

《永乐大典》内容包括经,史,子,集,天文地理,阴阳医术,占卜,释藏道经,戏剧,工艺,农艺涵盖了中华民族数千年来的知识财富。《不列颠百科全书》在“百科全书”条目中称中国明代类书《永乐大典》为“世界有史以来最大的百科全书”。已经成为了中国文化的一个重要符号。

仁宣之治

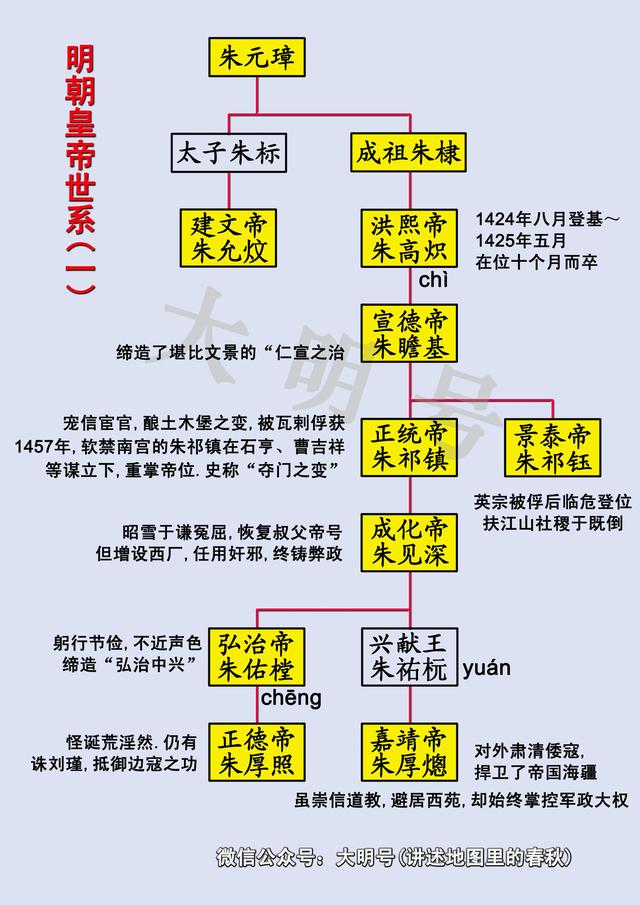

朱棣去世后,其长子朱高炽即位,即明仁宗,年号洪熙。其统治偏向保守固本,任用“三杨”(杨士奇、杨荣、杨溥)等贤臣辅佐朝政。在位期间为政开明,发展生产,与民休息。赦免了建文帝的许多旧臣,平反了许多冤狱,废除了许多苛政。在军事上,修整武备,停止了永乐时期的大规模用兵。

仁宗年龄已经偏高,即位仅一年就驾崩。仁宗驾崩后,长子朱瞻基即位,是为明宣宗,年号宣德。明宣宗即位后迅速平定了汉王朱高煦的叛乱。宣宗实行德政治国,并且先后派遣郑和、王景弘下西洋,并延续明仁宗的治国理念,实行重农政策,赈荒惩贪,继续重用“三杨”,息兵养民,赈荒惩贪,使明朝天下安定,社会经济迅速发展。使国力达到极盛,史称“仁宣之治”。

宣宗同样擅长书画,有画作传世。但其执政期间并非毫无弊端,由于宣宗喜好养蟋蟀,许多官吏因此竞相拍马,被称为“促织天子”。同时宣宗设立内书堂教宦官读书,为明英宗时期的太监乱政埋下隐患。1435年,年仅三十八岁的宣宗去世。

由盛转衰

1435年,九岁的朱祁镇继位,即明英宗,年号正统。此时太监王振开始干涉朝政,1442年,遏制王振权势的张太后去世之后王振大肆揽权。元老重臣“三杨”死后,王振更专横跋扈,将明太祖留下的禁止宦官干政的敕命铁牌撤下,英宗对他信任有加。王振擅权七年,家产计有金银六十余库。

明王朝为榨取更多白银,加紧盘剥矿工,对闽、浙、赣部分山区实行封锁,1444年,叶宗留、邓茂七等发动起义,沉重打击了明王朝在闽浙的统治势力。此外,正统时期,英宗与王振连续发动对麓川的征讨战争(明征麓川之役),数十万人被征用,致使大军疲惫、国库亏空,对北面蒙古瓦剌的防御空虚。

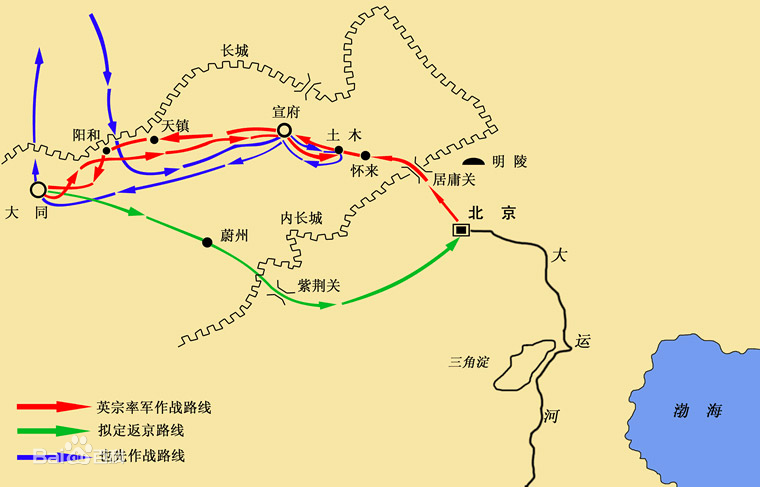

土木堡之变

1449年,蒙古瓦剌部首领也先率军南下侵明。王振怂恿英宗集结五十万军队御驾亲征。 大军回师至土木堡时,被瓦剌军追上,士兵死伤过半,英宗被俘,王振为乱军所怒杀, 史称“土木之变”。 是明朝由盛转衰的转折点。

正统十四年(1449年)七月十九日,英宗出居庸关,过怀来,至宣府。正统十四年(1449年)八月一日,明军进到大同。未交锋,镇守太监郭敬报告也先为诱明军深入,主动北撤,王振看到瓦剌军北撤,仍坚持北进,后闻前方惨败,则惊慌撤退。本欲使英宗于退兵时经过其家乡蔚州,显示威风;又怕大军损坏他的田园庄稼,故行军路线屡变,导致士兵疲惫不堪。至宣府,瓦剌大队追兵追袭而来,明军3万骑兵被“杀掠殆尽”。正统十四年(1449年)八月十三日,明军狼狈逃到土木堡,而瓦剌军紧追不舍。

兵部尚书邝埜一再要求驰入居庸关以保证安全,但王振不准。土木堡地势高,无泉缺水,土木堡之南十五里处有河,被瓦剌军占据,将士饥渴难耐,挖井二丈仍无水。隔日瓦剌军队包围土木堡。也先遣使诈和,并主动撤离,以麻痹明军。

明英宗不疑有诈,遣曹鼐起草诏书。王振下令移营就水,当明军大军移动时,饥渴难忍的军士一哄而起,奔向河边,乱成一团。瓦剌军伏兵四起,趁机发动总攻,仓促应战的明军被打得大败。明军二十余万人有三分之一战死,中伤居半。明英宗的护卫将军樊忠愤怒至极,抡起铁锤砸碎了王振的脑袋。明英宗被俘。

北京保卫战

北京保卫战是指1449年瓦剌首领也先攻打明朝首都北京,明朝在兵部尚书于谦领导下开始的一场首都保卫战。

正统十四年(1449年)八月十六日,明军主力在土木堡遭遇惨败,明英宗也被俘,土木之变使明王朝遇到严重的危机。危急之时时任兵部尚书的于谦加强战备。正统十四年(1449年)九月六日,朱祁钰即帝位,遥尊明英宗为太上皇,以明年为景泰元年。也先挟明英宗要挟明廷之计不逞,遂于十月率大军进犯北京。十月十一日瓦剌军抵北京城下,列阵西直门外,把明英宗放置在德胜门外空房内。十三日,于谦、石亨率军与瓦剌军战于德胜门外,瓦剌军大败。随后又转战至西直门进攻明军,也被明军击退。

瓦剌军不甘失败,又在彰义门组织进攻,明军佯装失利,瓦剌军追到土城,被潜伏在民居内的明军火枪手阻击,死伤无数,不得推进。加上天寒地冻,京师外围守军的奋力抵抗,到十一月八日,瓦剌军退出塞外,京师解严。

于谦和主战派官员领导和组织的京师保卫战,取得了胜利,粉碎了瓦剌军企图夺取北京的野心,明王朝转危为安。翌年太上皇朱祁镇回宫后随即被软禁,与不愿放弃帝位的朱祁钰关系紧张,后来终于引发夺门之变。

夺门之变

1450年,也先释放英宗。然而代宗因为皇权问题不愿遣使迎驾,后又把英宗困于南宫(重华宫)软禁,并废皇太子朱见深,立自己的儿子朱见济为太子。不久见济病死,代宗迟迟不肯再立朱见深为太子。英宗、代宗因而严重对立。

1457年,石亨、徐有贞、曹吉祥等人联盟,欲拥戴英宗复辟以求功赏。趁着明代宗重病之际发动政变。徐有贞率军攻入紫禁城,石亨等人占领东华门,立明英宗于奉天殿,改元天顺,史称夺门之变。之后废代宗为郕王,并且逮处死于谦。明英宗复辟后,略有新政,废除自明太祖恢复的殉葬。之后因内部政变流放徐有贞,因曹石之乱诛杀石亨、曹吉祥等人。

1464年,英宗去世,太子朱见深即位,即明宪宗,年号成化。 宪宗时期,重用阁臣李贤等人辅政,于夺门以来诸政,重新厘正,以取得朝野支持。为于谦平反,恢复景泰帝帝号。